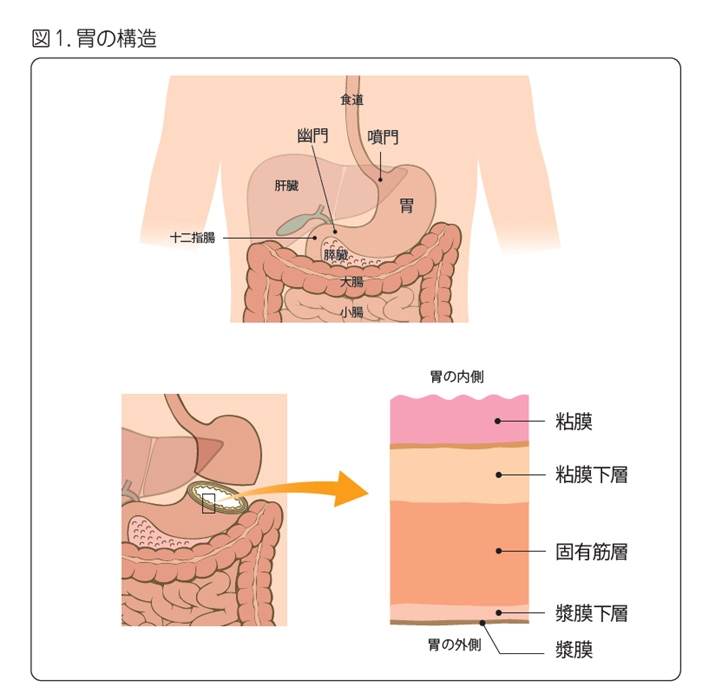

胃の働き、解剖

胃はみぞおちあたりにある袋状の臓器で主な働きとしては「消化」「貯留」「排出」があります。

入り口を噴門、出口を幽門と言います。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス

胃がんとは

胃がんは胃の粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり増殖を繰り返すことで発生します。

胃がんのリスク要因としてピロリ菌の感染、たばこ、塩分濃度の高い食事などが考えられています。

胃がんとピロリ菌

ピロリ菌感染は免疫力の弱い幼少期の感染がほとんどで、井戸水や、食べ物の口移しなどが原因と言われす。

ピロリ菌感染が長期にわたって持続すると胃の粘膜が薄く痩せた状態になる「萎縮」がすすみ、胃がん発生のリスクになります。

ピロリ菌除菌により胃、十二指腸潰瘍の再発リスクは低下し、胃がんなど発生リスクが低下すると言われています。

胃がんの症状

早期胃がんではほとんどが無症状です。

進行胃がんでは胸やけ、食欲低下、体重減少、嘔吐、黒い便などが出現することがあります。

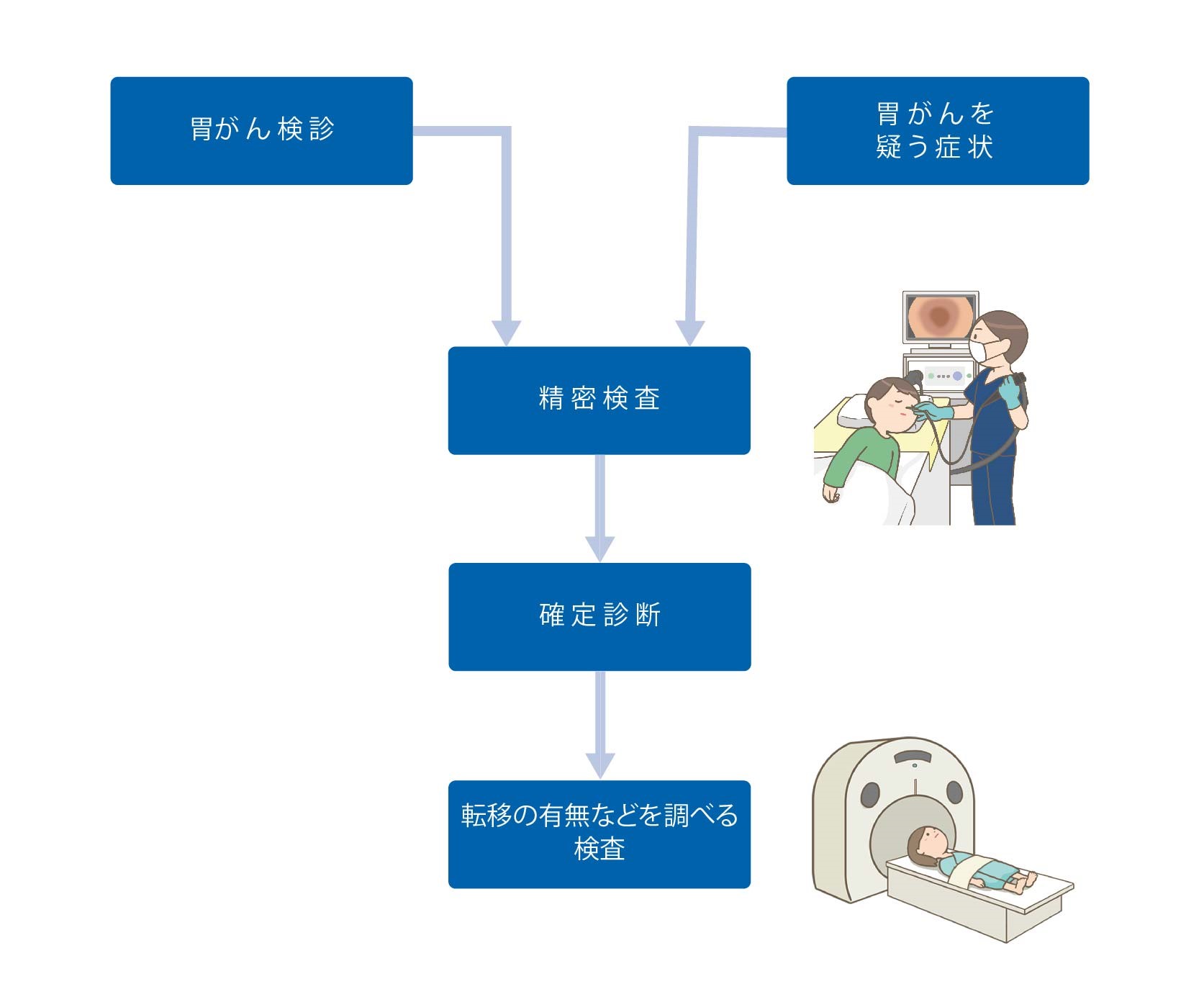

胃がんの診断のための検査

・血液検査(腫瘍マーカー)

・上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)

・上部消化管造影検査(バリウム検査)

・CT検査

などがあります。

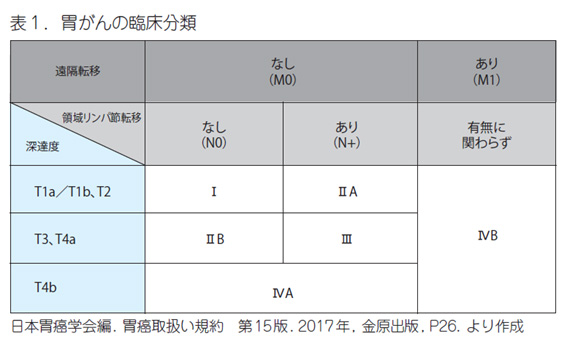

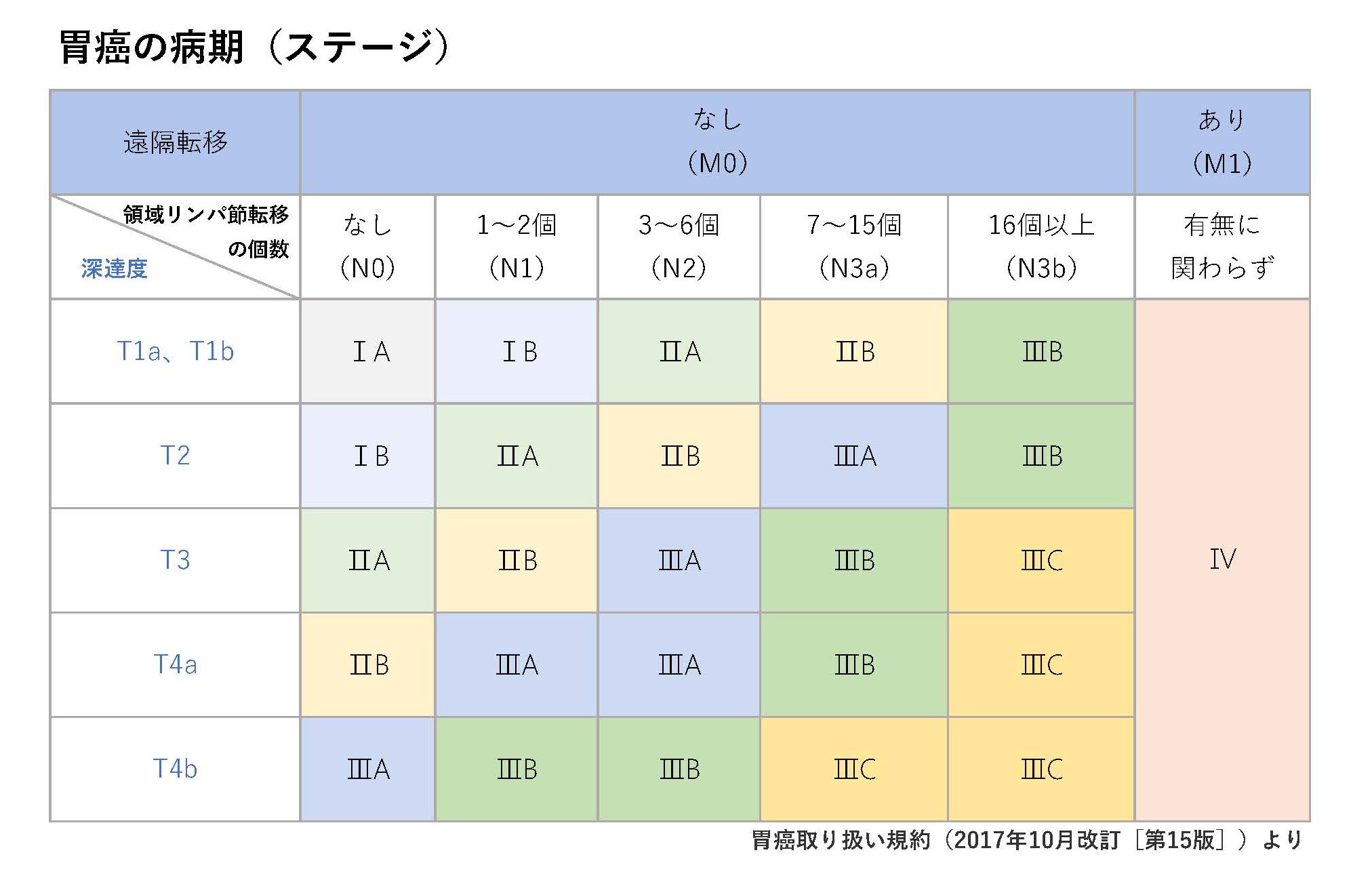

胃がんのステージ

・胃の壁にどれだけ深く入り込んでいるか。(深達度 T因子)

・リンパ節に転移しているか。(リンパ節転移 N因子)

・他の臓器に転移しているか。(遠隔転移 M因子)

によってステージ分けされます。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス

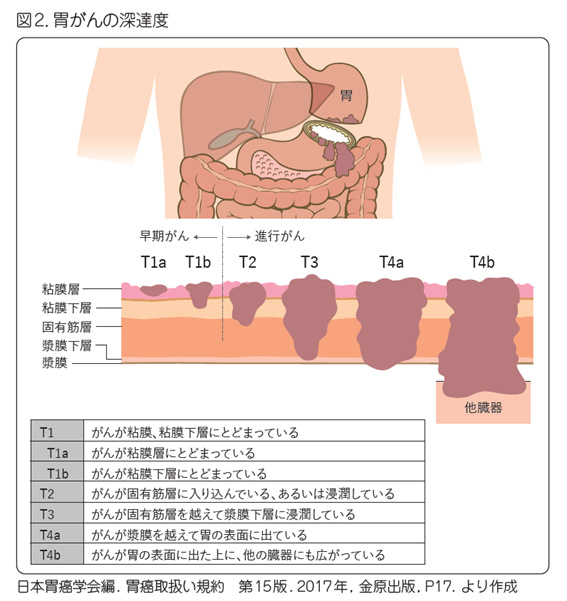

深達度(T因子)

T1は早期胃がん T2―T4は進行胃がん。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス

リンパ節転移(N因子)

領域リンパ節(胃の周りのリンパ節)に転移なし(N0)、転移あり(N+)となります。

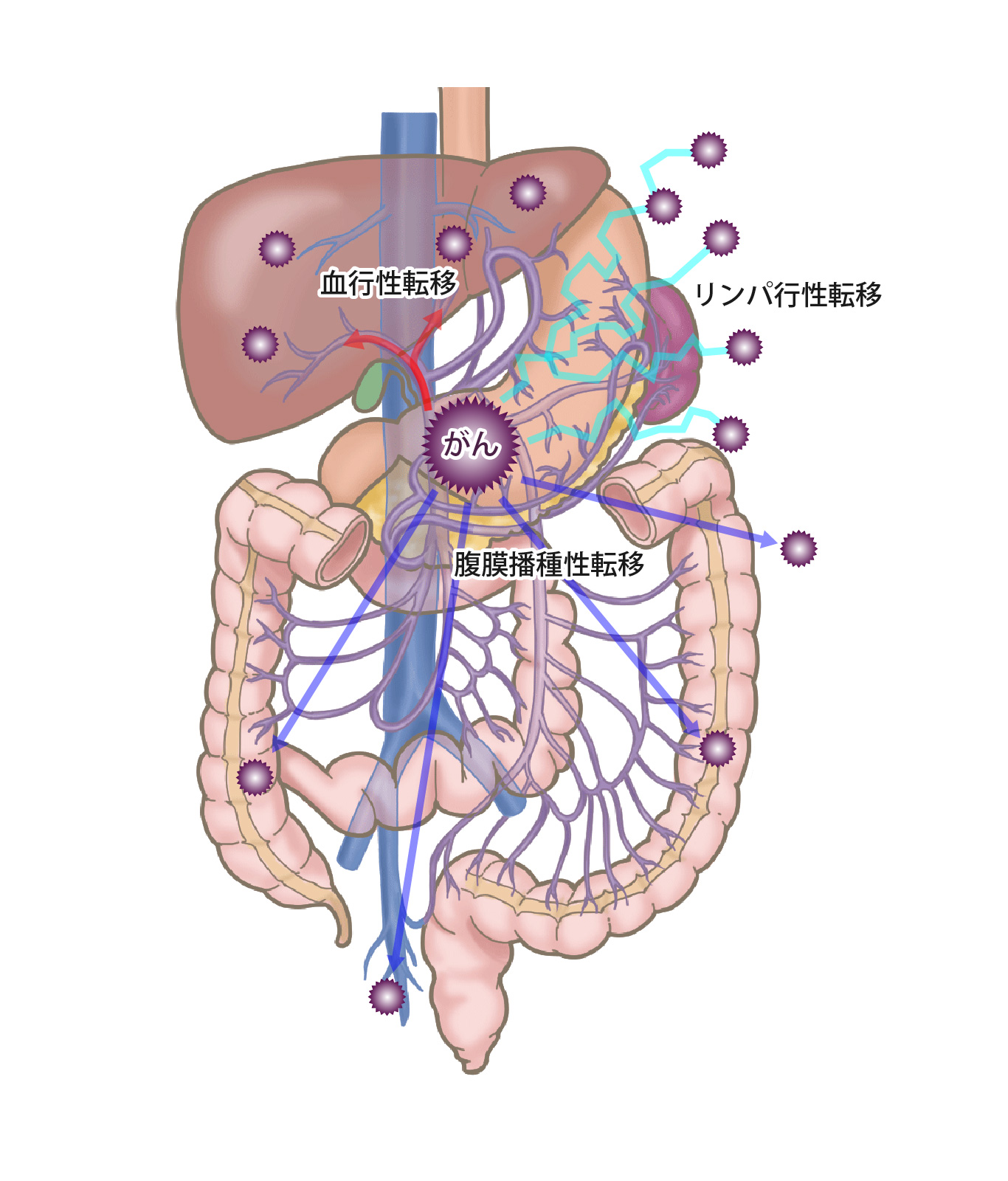

遠隔転移(M因子)

他の臓器に転移しているか。

・リンパ行性転移:リンパ管を介して転移(領域外)

・血行性転移:血流にのって転移(肝、肺、脳、骨など)

・腹膜播種性転移:(腹腔内にばらまかれる)

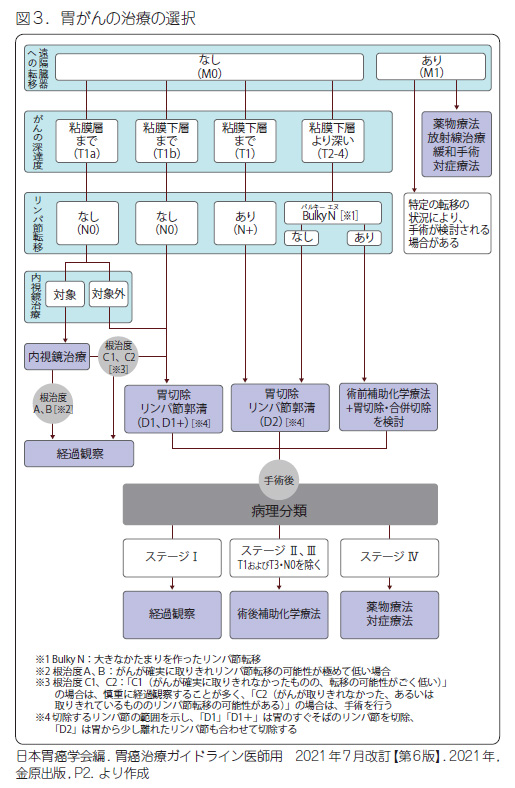

胃がんの治療

内視鏡治療、手術、抗がん剤治療が主な治療法です。

術前のステージによって治療方針が決まります。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス

I.手術

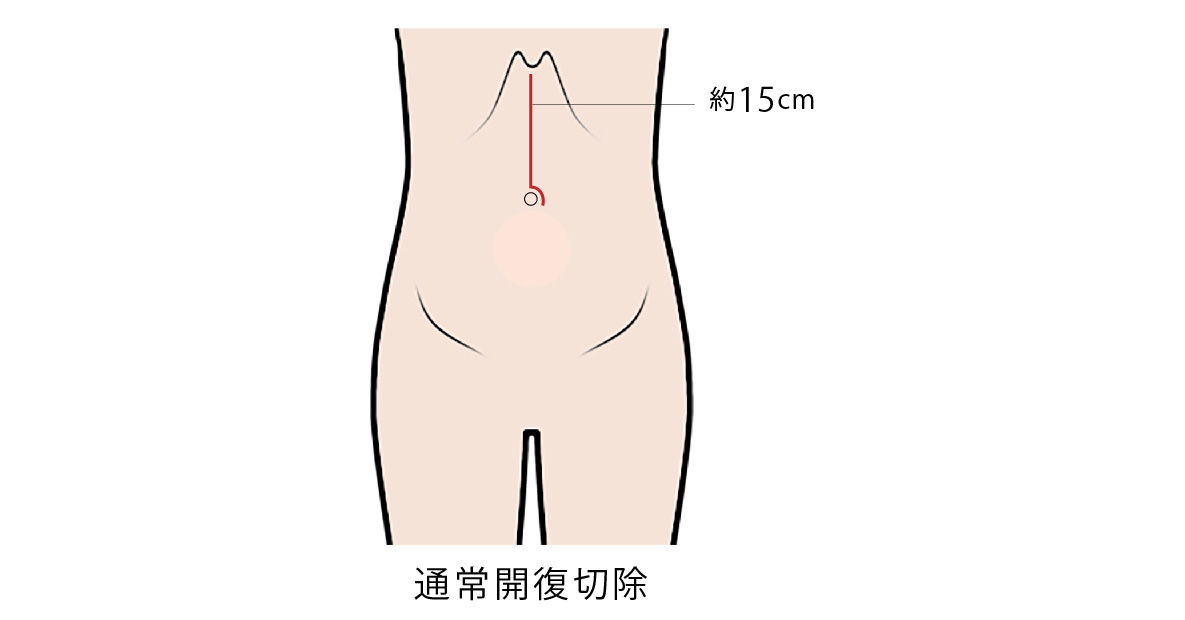

・開腹手術

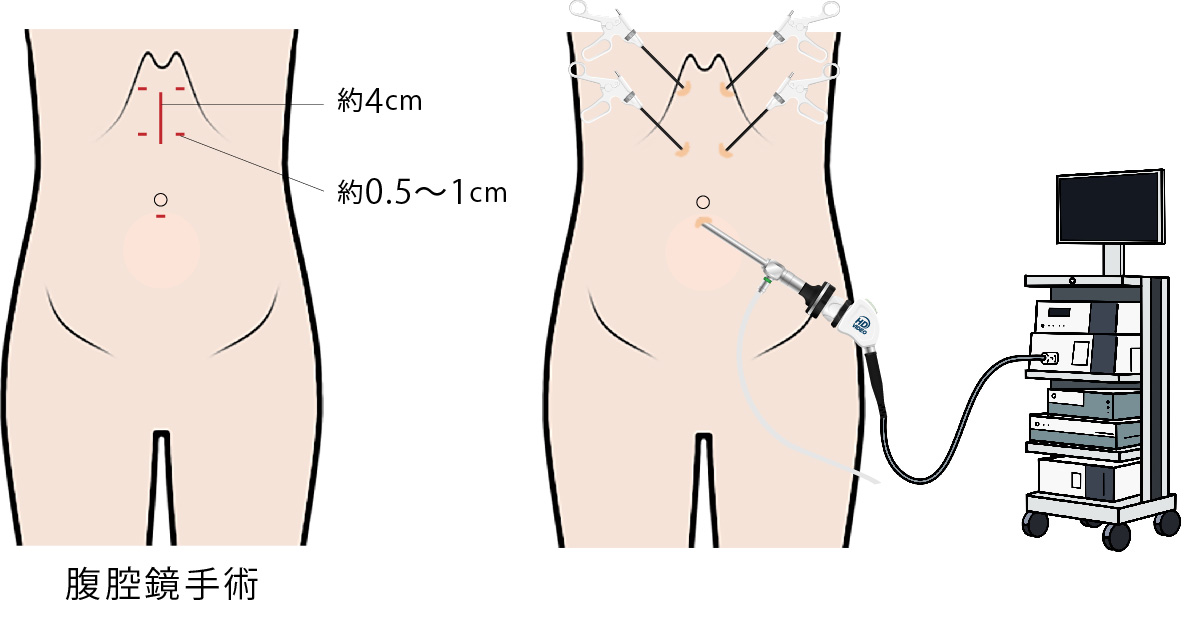

・腹腔鏡手術

当科では進行がんに対しても腹腔鏡手術を積極的に行っております。

ただ大型がん、高度進行がんや他臓器への浸潤があるがんの場合は開腹手術を行っております。

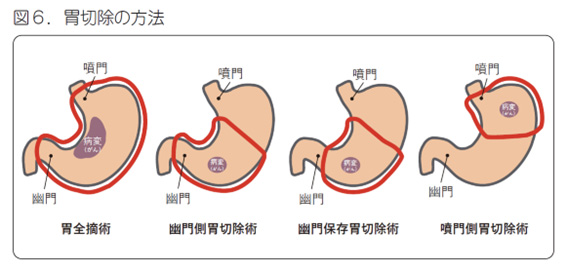

術式

幽門側胃切除術、胃全摘術、噴門側胃切除術があります。

腫瘍の場所により術式を選択します。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス

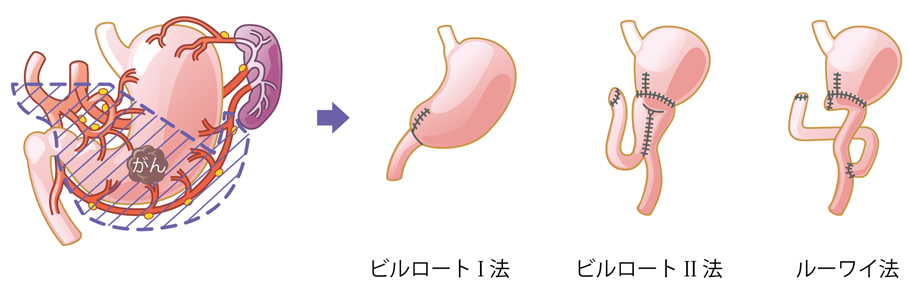

幽門側胃切除術

出典:日本消化器外科学会Webサイトより(2024年5月)

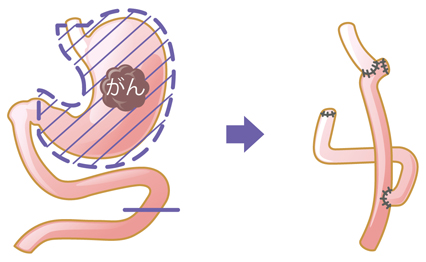

胃全摘術

ルーワイ法

出典:日本消化器外科学会Webサイトより(2024年5月)

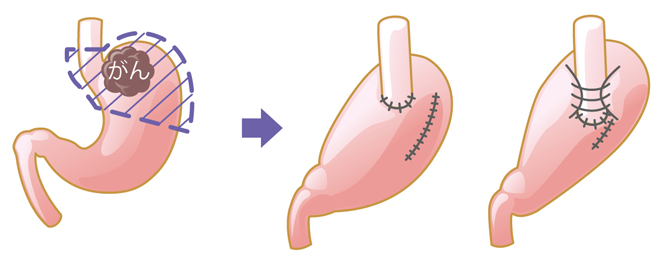

噴門側胃切除術

食道残胃吻合

出典:日本消化器外科学会Webサイトより(2024年5月)

術後経過

通常術後は7-10日程度で退院となります。

例)幽門側胃切除術パス

| 手術 前日 |

手術 当日 |

術後 1日目 |

術後 2日目 |

術後 3日目 |

術後 4日目 |

術後 5日目 |

術後 6日目 |

術後 7日目 |

| 入院 | 離床 水分摂取 |

流動食 | 3分粥 | 5分粥 | 退院 |

合併症

出血、感染、縫合不全、膵液ろう、肺炎、肺塞栓(エコノミークラス症候群)

その他(心、脳合併症など)

術後後遺症

◆ダンピング症候群

・早期ダンピング症状(食後30分くらいに出現):動悸、ほてり、腹鳴、下痢など

・後期ダンピング症状(食後2-3時間に出現):低血糖症状(冷汗、めまい、ふるえ、脱力感など)

◆消化・吸収障害

・下痢

・貧血:鉄、ビタミンB12の不足

・骨障害:カルシウム、ビタミンDの不足

・小胃症状:膨満感、腹痛、嘔気

◆逆流性食道炎、残胃炎

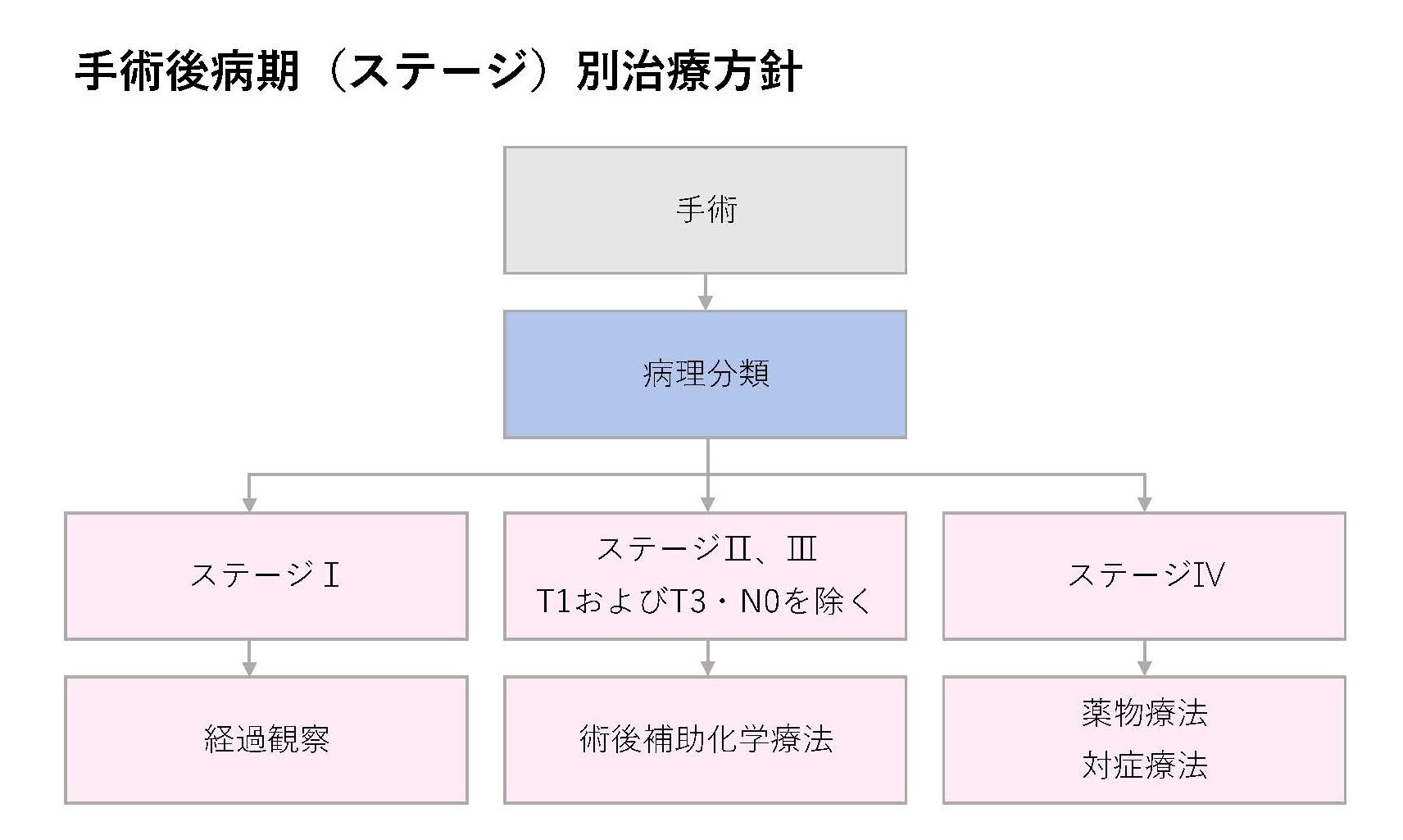

術後ステージ

手術後に病理検査により確定されるステージ。このステージにより術後の治療方針が決まります。

Ⅱ.抗がん剤治療

①術前化学療法:手術後の再発リスクが高いとされる進行胃がんに対して手術前に行われる化学療法(2-3か月)

②術後補助化学療法:StageII,IIIに対して術後 微小な遺残腫瘍による再発を予防するために手術後に行う化学療法(6か月~1年)

③術後化学療法:切除困難な胃がん、再発した胃がんに対して生存期間の延長を目的として行う化学療法